Der Passivhaus-Standard gilt weltweit als führendes Konzept für energiesparendes Bauen und vereint

„Passivhaus“ ist kein Markenname, sondern ein bewährter Gebäudestandard, der für alle offensteht und den Heizenergiebedarf nahezu auf null reduziert.

Begonnen in den 1990er Jahren in Mitteleuropa, ist das Passivhaus-Konzept heute ein weltweiter Standard für hoch energieeffiziente und nachhaltige Gebäude. Passivhäuser verbrauchen bis zu 90 % weniger Heizwärme als Bestandsgebäude und bieten selbst gegenüber durchschnittlichen Neubauten Energieeinsparungen von über 75 %. Der Heizenergieverbrauch liegt bei nur rund 1,5 l Heizöl pro Quadratmeter und Jahr – ein erheblicher Vorteil, der auch in Krisenzeiten bezahlbares Heizen ermöglicht.

Ein EU-Beschluss von 2008 fordert den Passivhausstandard ab 2011 für alle Mitgliedstaaten. Seit 2020 müssen alle Neubauten als 'nearly zero energy buildings' (NZEB, Nahe-Null-Energiehäuser) errichtet werden und nahezu ausschließlich erneuerbare Energien nutzen. Das Passivhaus bietet dafür die ideale Grundlage – es ist nicht nur sparsam, sondern auch behaglich und kostengünstig umsetzbar. Die Vielzahl bereits verfügbarer Passivhaus-Komponenten ermöglicht eine ökonomisch leistbare Umsetzung.

Die Wärmeverluste durch Außenwände und Dächer sind in bestehenden Gebäuden für mehr als 70 % der gesamten Wärmeverluste verantwortlich. Deshalb ist die Verbesserung der Wärmedämmung die wichtigste Maßnahme zur Energieeinsparung. Sie führt darüber hinaus zu mehr Behaglichkeit und verbessert den Schutz vor Schimmel.

Die Gebäudehülle besteht aus allen Bauteilen, die den Innenraum vom Außenraum trennen. Ist die Innentemperatur höher als die Außentemperatur, fließt Wärme über die Gebäudehülle ab. Wird diese Verlustwärme nicht ersetzt, ist es innen relativ schnell so kalt wie außen. Gleiches gilt für den Sommerfall. Ist die Außentemperatur höher als die Innentemperatur, fließt die Wärme ins Gebäude und heizt dieses auf. In beiden Fällen ist es daher sinnvoll, den ungewollten Wärmefluss zu begrenzen. Genau das ist die Aufgabe des Wärmeschutzes.

Für einen idealen Wärmeschutz benötigt man eine ca. 16 cm bis 40 cm dicke Dämmung, je nach Dämmmaterial. Neben konventionellen Dämmstoffen wie Mineralwolle oder Styropor stehen auch viele ökologisch nachhaltige Materialien wie Stroh oder Zellulose zur Auswahl.

Angestrebter Wert im kalt-gemäßigten Klima (kann im Einzelfall abweichen):

Passivhaus-Standard: maximaler u-Wert bei Außendämmung 0,10 W/(m²K) bis 0,18 W/(m²K) je nach Bauteil (Boden, Wand, Dach) und Kompaktheit des Gebäudes

EnerPHit-Standard: maximaler u-Wert bei Außendämmung 0,10 W/(m²K) bis 0,18 W/(m²K) je nach Bauteil (Boden, Wand, Dach) und Kompaktheit des Gebäudes

Alternativ: Bei Zertifizierung nach dem Bauteilverfahren maximaler u-Wert 0,15 W/(m²K)

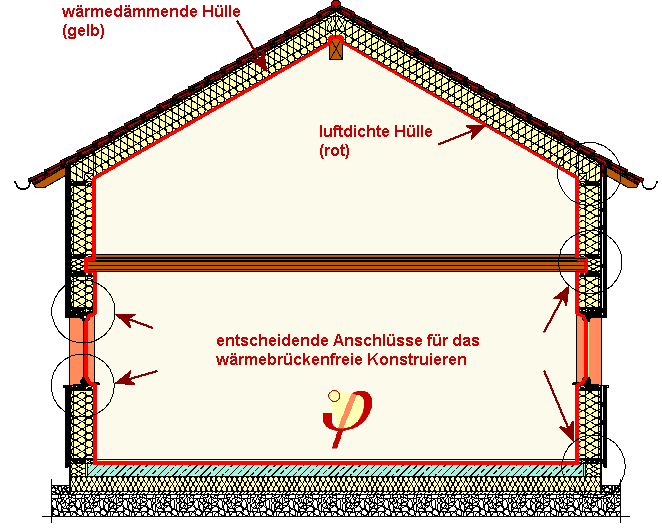

Wärme sucht sich ihren Weg vom beheizten Raum nach draußen. Dabei geht sie den Weg des geringsten Widerstandes. Als Wärmebrücke bezeichnet man einen örtlich begrenzten Bereich der Gebäudehülle, in dem sich im Vergleich zu unmittelbar angrenzenden Bereichen ein veränderter (meist erhöhter) Wärmefluss einstellt. Dies führt zu einer lokalen Senkung der raumseitigen Oberflächentemperatur.

Die Folge sind erhöhte Wärmeverluste und schlimmstenfalls ein Durchfeuchten von Bauteilen und Schimmelwachstum, wobei die Schimmelproblematik in der Regel bereits durch einen guten Wärmeschutz entschärft wird.

Im Altbau und bei sanierten Bestandsgebäuden können Wärmebrücken erfahrungsgemäß Wärmeverluste von bis zu 20 % verursachen. Eine sorgfältige Planung im Umgang mit Wärmebrücken kann also durchaus darüber entscheiden, ob der gewünschte Baustandard erreicht wird oder nicht.

Wärmebrücken treten im Allgemeinen an jeder Verbindungsstelle zwischen Bauteilen auf sowie an Stellen, an denen sich die Zusammensetzung der Baustruktur ändert. Beispiele hierfür sind der Übergang vom unbeheizten Keller zum gedämmten Rest des Hauses, die Verbindungsstelle zwischen Hauswand und Dach, die Einbausituation der Fenster und Türen sowie die Verankerung der Balkone in der Gebäudehülle.

Angestrebter Wert im kalt-gemäßigten Klima (kann im Einzelfall abweichen):

Passivhaus-Standard: Weitestgehend frei von Wärmebrücken

EnerPHit-Standard: Reduzierte Wärmebrücken

Fenster sind von entscheidender Bedeutung für die Behaglichkeit im Raum. Denn schlecht gedämmte Fenster bilden vergleichsweise kalte Flächen in der Fassade und erzwingen damit eine aktive Wärmezufuhr in der Nähe des Fensters, um Kaltluftabfall, Zugerscheinungen und „Kältestrahlung“ auszugleichen.

Heutzutage kann jede Art von Fenster aus jeder Materialgruppe in der Qualität eines Passivhausfensters produziert werden. Diese besonders effizienten Fenster zeichnen sich im mitteleuropäischen gemäßigten Klima durch eine Dreischeiben-Verglasung, einen wärmegedämmten Randverbund, einen speziell gedämmten Fensterrahmen sowie einen optimierten Einbau in der Wand aus.

Während Passivhaus-Fenster möglichst viel Wärme im Gebäude halten, lassen sie gleichzeitig die Energie der Sonnenstrahlen hinein. So ist bei annähernder Südorientierung und wenig Verschattung selbst im Kernwinter eine positive Energiebilanz möglich.

Im Sommer verhindern klug konzipierte Verschattungssysteme ein Überhitzen des Gebäudes.

Angestrebter Wert im kalt-gemäßigten Klima (kann im Einzelfall abweichen):

Passivhaus-Standard: maximaler u-Werteingebaut 0,85 W/(m²K) (vertikale Fenster, Haustür); 1,00 W/(m²K) (schräge Fenster); 1,10 W/(m²K) (horizontale Fenster)

EnerPHit-Standard: maximaler u-Werteingebaut 0,85 W/(m²K) (vertikale Fenster, Haustür); 1,00 W/(m²K) (schräge Fenster); 1,10 W/(m²K) (horizontale Fenster)

Luftdichtheit vermeidet nicht nur feuchtebedingte Bauschäden, Zugluft und Fußkälte, sie reduziert auch die Radonbelastung aus dem Erdreich und sorgt dafür, dass Lüftungsanlage und Wärmedämmung ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Der verbesserte Schallschutz ist ein weiterer Vorteil.

Um Luftdichtheit zu gewährleisten, bedarf es einer einzigen durchgehenden Dichteebene. Dafür müssen besonders die Anschlussdetails der verschiedenen Bauteile sorgfältig geplant werden. Undichtheiten an einer Stelle können nicht durch eine weitere Dichtebene an vor- oder nachgelagerter Stelle (z.B. doppelte Lippendichtungen an Fenstern, Windfangtür hinter der Haustür) behoben werden. Denn stellt man einen kaputten Wassereimer in einen zweiten defekten Eimer, löst das immer noch nicht das Problem des Lecks.

Luftdichtheit ist nicht mit Diffusionsdichtheit gleichzusetzen. So ist ein normaler Innenputz (Gipsputz, Kalkputz, Zementputz, faserverstärkter Lehmputz) ausreichend luftdicht, jedoch diffusionsoffen.

Darüber hinaus darf Luftdichtheit nicht mit Wärmedämmung verwechselt werden. Beide Eigenschaften sind für die Gebäudehülle wichtig, aber sie müssen meist unabhängig voneinander erreicht werden. Ein gut dämmendes Bauteil ist nicht von Natur aus luftdicht. Beispielsweise kann man durch eine Mineralwolldämmung problemlos „hindurchblasen“. Umgekehrt ist ein luftdichtes Bauteil nicht unbedingt wärmedämmend: Aluminiumblech ist absolut luftdicht, hat aber praktisch keine Wärmedämmwirkung.

Angestrebter Wert im kalt-gemäßigten Klima (kann im Einzelfall abweichen):

Passivhaus-Standard: Drucktest-Luftwechsel n50 von maximal 0,6 h-1

EnerPHit-Standard: Drucktest-Luftwechsel n50 von maximal 1,0 h-1

Nur wenn regelmäßig „verbrauchte“ Luft gegen frische Außenluft ausgetauscht wird, ist eine gute Luftqualität erreichbar. Zweimal täglich die Fenster zu öffnen reicht dabei leider nicht aus – weder im Passivhaus noch in weniger effizienten Gebäuden. Denn um einen angemessenen 0,33-fachen Luftwechsel zu erreichen, müsste man mindestens alle drei Stunden die Fenster für 5 bis 10 Minuten ganz öffnen – auch in der Nacht. Dies entspricht selten der Realität.

Wenig hilfreich ist auch die angebliche Fugenlüftung durch Undichtheiten. Zum einen sind Neubauten in Deutschland seit 1984 bereits so dicht gebaut, dass der Fugenluftwechsel für eine ausreichende Innenluftqualität bei weitem nicht ausreicht. Gleiches gilt auch für modernisierte Altbauten mit neuen Fenstern. Zum anderen kann die austretende feuchte Warmluft beim Fugenluftwechsel zu Tauwasserschäden führen.

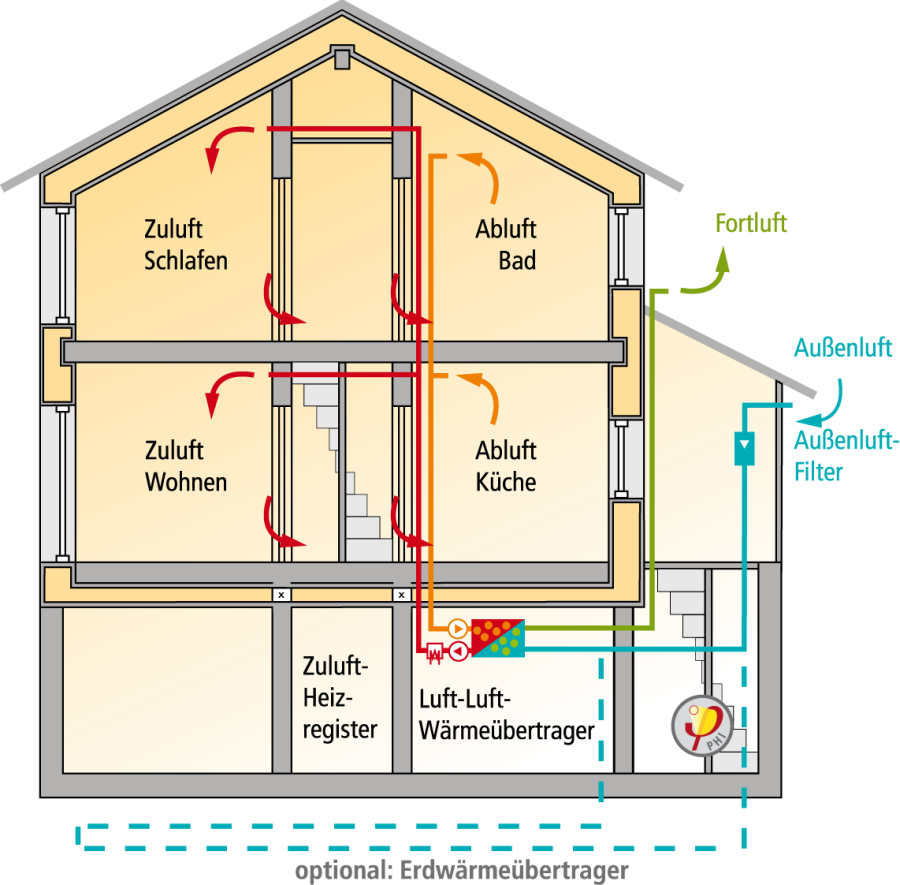

Eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung stellt hier die ideale Lösung dar. Sie zieht die belastete Luft aus Küche, Bad und WC ab und führt im Gegenzug frische Außenluft in das Wohnzimmer, die Kinderzimmer, die Arbeits- und die Schlafräume ein. Da nur unbehandelte Außenluft in die Aufenthaltsräume strömt, wird ein hohes Maß an Lufthygiene erreicht.

Beide Luftströme fließen durch einen Wärmetauscher, in welchem die Abluft ihre Wärme an die Zuluft abgibt, ohne dass sich die Luftströme dabei vermischen. Modernste Lüftungstechnik erlaubt heute Wärmerückgewinnungsgrade von 75 % bis über 90 %.

Aufgrund des sehr geringen Heizwärmebedarfs von Passivhäusern und EnerPHit-Sanierungen, bietet sich ein weiterer einmaliger Vorteil: Die Möglichkeit zur Heizung mit der Zuluft mithilfe eines vergleichsweise sehr kostengünstigen Klimasplitgeräts.

Angestrebter Wert im kalt-gemäßigten Klima (kann im Einzelfall abweichen):

Passivhaus-Standard: Wärmerückgewinnungsgrad (inkl. Verteilverluste) von mindestens 75 %

EnerPHit-Standard: Wärmerückgewinnungsgrad (inkl. Verteilverluste) von mindestens 75 %

1. Ein behagliches Innenklima ist ohne separates Heizsystem und ohne Klimaanlage erreichbar: Dazu darf der Jahresheizwärmebedarf nach Passivhaus Projektierungs-Paket (PHPP) max. 15 kWh/(m²a) sein.

2. Die Behaglichkeitskriterien müssen in jedem Wohnraum im Winter wie im Sommer erfüllt sein. Daraus ergeben sich i.d.R. folgende Anforderungen:

3. Der spezifische Primärenergiebedarf für alle Haushaltsanwendungen (Heizung, Warmwasserbereitung und Haushaltsstrom) zusammen darf nicht höher sein als 60 kWh/(m²a). Die Berechnung erfolgt nach PHPP.

Ob Büro, Schule oder Supermarkt – das Passivhaus sorgt für dauerhaft gute Luftqualität und optimalen Komfort, steigert die Konzentration, senkt Krankheitsstände und reduziert laufende Kosten – sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen. Die energieeffiziente Komfortlüftung sorgt für optimalen Luftwechsel und angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit. Somit bleiben Passivhäuser auch im Sommer ohne Klimaanlage angenehm kühl, vorausgesetzt es wurde auch der notwendige Sonnenschutz funktionstüchtig umgesetzt. Bewährt hat sich gerade in Bürobauten eine Betonkernaktivierung, welche unter minimalen Energiebedarf für eine Grundtemperierung sorgt. Mit energieeffizienten Geräten, Photovoltaik auf Dächern und intelligenter Tageslichtsteuerung spart das Passivhaus nicht nur Energie, sondern nutzt sie optimal. Helle, reflektierende Oberflächen lassen das Licht weiter in den Raum hinein.

Die kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft nimmt beim Passivhaus eine Schlüsselfunktion ein. Sie sorgt für hygienisch einwandfreie Luft (ohne Staub und Pollen) und transportiert Feuchtigkeit und Gerüche dort ab, wo sie entstehen. Wollte man dies durch Fensterlüftung erreichen, wären die entstehenden Wärmeverluste größer als der gesamte übrige Wärmebedarf.

Die kontrollierte Wohnungslüftung ist daher für ein Passivhaus unverzichtbar. Sie reduziert die Lüftungswärmeverluste erheblich, indem die in der Abluft enthaltene Wärme in einem (passiven) Wärmeübertrager an die kalte Frischluft übertragen wird. Je nach Effizienz dieses Übertragers ist es möglich, dass die kalte Außenluft über 90 Prozent der Wärme aus der Abluft übernehmen kann und dadurch eine Temperatur nahe der Raumtemperatur erreicht.

Qualitativ hochwertige Anlagen stellen sicher, dass Abluft und Zuluft im Gerät klar getrennt sind, sodass sich Frischluft und Abluft nicht vermischen können.

Solche hochwertigen Lüftungsanlagen verbrauchen viel weniger Primärenergie, als sie an Wärmeverlusten einsparen. Dazu muss die Anlage sorgfältig geplant und ausgelegt werden. Der (nicht spürbare) Luftstrom tritt in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer in das Haus ein und verlässt es durch Küche, Bad und WC. Diese beiden Raumgruppen sind durch sogenannte Überströmzonen (z.B. Flur) miteinander verbunden. Auf diese Weise wird die Frischluft in der Wohnung effizient genutzt.

Video Luftqualität ansehen

Damit geschlossene Türen den Luftstrom nicht behindern, gibt es geeignete Überströmöffnungen, z.B. verblendete, schalltechnisch optimierte Spalten über der Türzarge. Eine hochwertige Passivhaus-Lüftungsanlage ist flüsterleise: In Passivhäusern hat sich ein Schallpegel von 25 dB(A) als oberer Grenzwert bewährt. Um dies zu gewährleisten, sind in den Zu- und Abluftkanälen Schalldämpfer eingebaut, auch die Schallübertragung zwischen den Räumen wird verhindert.

Die Bedienung und Wartung einer Komfortlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist sehr einfach. Aus hygienischen Gründen (Vermeidung von Verschmutzung) wird die Anlage mit hochwertigen Filtern in der Frischluftansaugung und Grobfiltern in den Abluftventilen ausgestattet, die regelmäßig erneuert werden (ein- bis viermal pro Jahr je nach Typ, Größe und Außenluftqualität). Zu Planung, Einbau und Information stehen Ihnen Fachleute und Fachbetriebe zur Verfügung. Eine Nutzerinformation können Sie auch kostenlos von der Homepage des Passivhaus Instituts herunterladen (www.passiv.de).

Auch ein Passivhaus kommt nicht ganz ohne Heizwärme aus. Allerdings ist der Heizwärmebedarf so gering, dass die Lüftung gleichzeitig auch für die Wärmeverteilung genutzt werden kann: Ein Heizregister erwärmt die den Räumen zugeführte Frischluft. Bestens bewährt haben sich Wärmepumpen-Kompaktgeräte, die alle Haustechnikfunktionen (Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Heizung, Warmwasserbereitung und -speicherung) in einem Gerät kombinieren. Diese Platzsparer sind industriell vorgefertigt und optimiert und ermöglichen eine sehr einfache Montage.

Aber auch andere Lösungen sind möglich – das Passivhaus ist flexibel. Selbstverständlich kann auch mit Gas, Öl, Fernwärme oder Holz geheizt und Warmwasser bereitet werden. Die aktive Nutzung der Solarenergie mit Sonnenkollektoren zur Brauchwasserbereitung ist gerade im Passivhaus eine interessante Option zur weiteren Verringerung des Energieverbrauchs.

Video Lüftung Ansehen

Frische Luft strömt in die Wohnräume. Die Flure werden automatisch mitbelüftet. Nach DIN 1946 geht die Planung von 30 m³/h Frischluft je Person aus. Bei 30 m² Wohnfläche pro Person ergibt sich eine Zuluftmenge von etwa 1 m³/(m²h). Da im Passivhaus die Maximaltemperatur am Nachheizregister auf unter 50 °C begrenzt wird, ergibt sich eine maximale Heizlast von 10 W/m². So viel Wärme kann bequem über die Zuluft zugeführt werden.

Weiterführende Informationen bietet die klimaaktiv Broschüre zur Komfortlüftung.

Energieeffizienz ist die günstigste Energieform und das Passivhaus ist im Gebäudebereich der optimierte Baustandard an Energieeffizienz. Mehr als Fünfzigtausend Passivhäuser weltweit stellen mittlerweile eindrucksvoll unter Beweis, das leistbares Wohnen, minimaler Energieverbrauch und höchster Wohnkomfort kein Widerspruch sein müssen.

Der Erfolg des Passivhausstandards liegt nicht zuletzt an dessen Wirtschaftlichkeit gegenüber allen anderen Gebäudestandards. Das Passivhaus Institut Darmstadt leitet seit Jahren dazu den Arbeitskreis "Das kostengünstige Passivhaus" bei dem Experten aus allen Wirtschaftsbereichen diesen zukunftsweisenden Baustandard auch aus ökonomischer Sicht auf Herz und Nieren überprüfen.

Passivhäuser zeichnen sich durch hohen Komfort und besonders niedrigen Energieverbrauch aus. Entsprechende Erfahrung und gute Qualitätssicherung vorausgesetzt, sind sie schon heute oft nicht viel teurer in der Investition als andere Neubauten. Ob sich der Mehraufwand bei einem Bau-Projekt „auszahlt“, hängt von den Randbedingungen ab – und beim Nachweis kommt es darauf an, dass eine problemadäquate Methode gewählt wird, sowie dass alle Faktoren angemessen berücksichtigt werden. Der Protokollband 42 des Arbeitskreises kostengünstige Passivhäuser gibt einen Überblick darüber, wie Kosten und Einsparungen bei Maßnahmen für mehr Energieeffizienz realistisch zu bewerten sind. Das Ergebnis ist eindeutig: Sofern einige Grundregeln eingehalten werden, bleibt unter dem Strich fast immer ein Plus.

„Wenn die neue vergoldete Dachrinne den Energiesparinvestitionen zugeordnet wird, dann geht die Rechnung natürlich nicht auf“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Feist, Leiter des Passivhaus Instituts. Auch müssten die für den Bau oder den Erhalt eines Gebäudes „ohnehin“ notwendigen Kosten aus der Gleichung herausgehalten werden – etwa der neue Außenputz oder das für eine Sanierung aufzustellende Gerüst. Beim Vergleich energetisch hochwertiger Baukomponenten mit herkömmlichen Produkten sei zudem nicht die Amortisationszeit maßgeblich, sondern die Analyse der Lebenszykluskosten.

Nach einer Einführung zur ökonomischen Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen werden im Protokollband Nr. 42 Methoden der Investitionsrechnung, Zielgrößen und Anwendungsbereiche vorgestellt. Am Beispiel realisierter Passivhäuser wird dann gezeigt, dass insgesamt mit den gleichen und sogar geringeren Lebenszykluskosten dieser hohe Standard erreicht werden kann. Oliver Kah vom Passivhaus Institut geht im Detail auf die wirtschaftliche Beurteilung energierelevanter Bauteile ein. Dr. Rainer Pfluger von der Universität Innsbruck beschreibt die Einsparpotenziale im Bereich von Komfortlüftungen mit Wärmerückgewinnung. Grundlegende Einflussgrößen bei der Bewertung und Optimierung von Energieeffizienzmaßnahmen an Gebäuden – wie Rendite, Risiko und Gewinn – werden in einem Fachbeitrag von Dr. Witta Ebel vom Passivhaus Institut übersichtlich dargestellt. Anne Huse von „proKlima – Der enercity Fonds“ erläutert am Beispiel der Region Hannover den volkswirtschaftlichen Nutzen entsprechender Fördermaßnahmen.

Im Ergebnis zeigt sich unter anderem die Bedeutung des Prinzips: „Wenn schon, denn schon“. Nicht etwa die „Energieschleudern“, sondern die bereits suboptimal gedämmten Gebäude seien es, die sich später nicht mehr wirtschaftlich sanieren ließen, schreibt Feist. Wenn allerdings immer dann, wenn eine Bau-Maßnahme ohnehin anstehe, jeder einzelne Schritt auf Passivhaus-Niveau ausgeführt werde, dann sei die Mehrinvestition bereits unter den heutigen Marktbedingungen rentabel – noch nicht einmal steigende Energiepreise unterstellt. Noch hinzu kommt der finanziell schwer fassbare Zusatznutzen einer besseren Wohngesundheit sowie der des erreichten Umweltschutzes.

Verglasungsflächen nach Süden sind optimal, Ost/West/Nordfenster klein halten.

Verschattungsfreiheit (keine bzw. sehr wenig Schatten im Winter durch Brüstungen, Vorbauten, Balkone, Dachüberstände, Trennwände,...)Einfache Hüllflächenstruktur (möglichst ohne Gauben, Versatz,...)

Grundriß: Installationszone konzentrieren (z.B. Bäder über oder neben Küche)

Notwendige Lüftungskanäle berücksichtigen

Abtrennung evtl. vorhandenes Kellergeschoß: luftdicht, wärmebrückenfrei

* PHVP (Passivhaus Vorprojektierung) einsetzen

* designPH - Entwurf am realitätsnahen 3D-Modell prüfen

Fördermittel für PH z.B. der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) prüfen und beantragen

(Aus dem Protokollband 18 des Arbeitskreises Kostengünstige Passivhäuser)

Legende: * Qualitätssicherung notwendig